映画「パパはわるものチャンピオン」主演でTVでの露出も多く、なにかと話題の新日本プロレス 棚橋弘至選手。

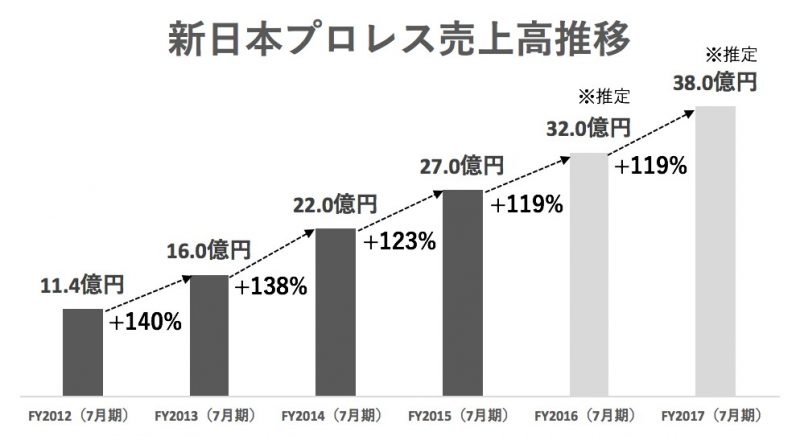

つい先日はTBS「情熱大陸」(2018年9月30日放送)でも“インスタでのファッション自撮り発信”や“試合前の美容室でのエクステ装着”など「プロレスにチャラさを持ち込み」「新日本プロレスV字回復を成し遂げた男」として紹介されました。

2000年代、俗にいう「プロレス冬の時代」「プロレス暗黒のゼロ年代」の新日本プロレスのどうしようもない低迷、迷走ぶりを知っている者からすると、本当に2000年デビューからの18年に及ぶ棚橋選手の頑張りには、頭が下がります。「情熱大陸」で紹介された「チャラさでプロレスのイメージを変えた」「女性ファンを増やした」というのは事実ではありますが、彼の功績はそれだけではありません。

今回は「そもそもなにが理由で新日本プロレスはそんなに低迷してて、どうして最近また人気が出てきたの?」そして「棚橋弘至選手と、新日本プロレスの創始者である“燃える闘魂”アントニオ猪木さんの関係ってどうなの?」について、考察します。

●2000年代、プロレス人気凋落の理由

よく語られる理由としては

●K-1、PRIDEなど「総合格闘技」の人気爆発

が挙げられます。そもそもPRIDEは人気プロレスラー高田延彦と、格闘家ヒクソン グレイシーの対決(そして高田の惨敗)から始まったイベントです。

このPRIDEには興行上の集客のために知名度のあるプロレスラーを招聘したいプロモーター側と、1試合で巨額のギャランティを得られるプロレスラー側の利害が一致し、数多くのプロレスラーが参戦。桜庭和志、藤田和之などの新たなスター選手が生まれる一方で、多くのプロレスラーが揃って惨敗、討ち死にが続きました。

もう一つ、この時期の出来事として

●ミスター高橋による暴露本の出版

がありました。ミスター高橋は昭和の新日本プロレスで長くメインレフェリーを務めた人物。2001年に「流血の魔術 最強の演技 すべてのプロレスはショーである」(講談社)を発表、20万部近いベストセラーになりました。よく読めば単純な間違いが多く、どうみても退職時にいろいろ約束を破られた恨みつらみから書かれた本で、信憑性が疑わしいところもたくさんある本なのですが、黄金期のTV中継でもお馴染みの、新日本プロレス団体関係者による内幕暴露というのは衝撃的で、これがプロレス業界凋落の一因、とする見方もあります。

この2つの要因と、

●世界最大のプロレス団体であるWWEが株式上場にあたり「プロレスはスポーツではなくエンターテイメント」とカミングアウトした(スポーツ・コミッション管理下から逃れ自由に興行を打つためという理由もあり)

などが重なり、力道山時代からずっとグレーゾーンだった“幻想”がいよいよ失われ、「プロレスは真剣勝負、スポーツではなく、勝敗が予め決められた八百長」というネガティブなイメージがますます強くなったのです。

新日本プロレスのテレビ朝日でのレギュラー放送はどんどん深夜に追いやられ、ライバル団体の日本テレビでのプロレス中継番組は打ち切られ、最盛期は5誌もあった週刊専門誌は「週刊プロレス」だけを残して相次いで休刊、廃刊に。

市場は縮小の一途を辿りました。

これらが外的要因による「プロレス市場衰退の理由」ですが、長く見続けてきた私からすると、もう一つ大きな要因があります。

それは、

●この時期のプロレスが壊滅的に面白くなかった

というシンプルなものです。

これにもいくつか要因が絡み合っていまして、

①ブームを巻き起こした時代の選手が軒並み高齢化したにも関わらず、いつまでもメインを張り続けた

②次代を担う中堅世代の選手に華のある“突出した”スーパースターが不在、複数エース制によるチャンピオンの持ち回りが続いた

という組織、ジャンル全体の「年功序列の弊害、世代交代の失敗」と、

③危機感を覚えたアントニオ猪木が格闘技路線を推し進めたが、こなせる力量の選手がおらず、プロレスファンからそっぽを向かれた

ことが原因でした。

この時期、中心となるべき“第三世代”と呼ばれた永田裕志、中西学、天山広吉、小島聡、秋山準らはいまひとつ華がなく、スーパースターが不在でした。

そのためどうしても知名度もスター性もある三銃士(武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也)や四天王(三沢光晴、川田利明、小橋健太、田上明)らが相変わらずメインを張り続けますが、軒並み40歳をオーバーし、明らかに全盛期を越えて衰えが目立ちます。

さらにはその上の世代、長州力、藤波辰爾、天龍源一郎らもまだまだ健在でした。

プロレスは純粋なスポーツではない分、思い入れのある往年のベテラン選手が長く活躍できる、という「優しい世界」なのですが、この時期はコレが完全に裏目に出ていました。

確かに総合格闘技の隆盛に押されて、という側面はありますが、それでも「面白い試合」をやっていれば、「プロレスが好き」という一定層が存在する以上、そこまで冷え込むことはなかったと思います。

が、峠を越えたベテランがいつまでも「昔の名前で」出てきて、華のない中堅どころとの試合ばかり、さらには仲間うちでタイトルを持ち回りしているのが露骨。誰が勝っても負けても何も変わらないという「勝負論」が欠落したことに加え、肝心の試合がちっとも面白くなければ、会場に足を運ぶ人が減り続けるのは、至極当然のお話です。

小川直也や藤田和之は総合格闘技要員としては心強い存在ですが、純粋なプロレスはズバリ、「ヘタクソ」でした。

この2000年代には私自身、「もうプロレスは戦後から続いてきたジャンルとしての役割が終わり、このまま衰退してしまうのでは」と感じていました。

●棚橋弘至 デビューの時代

棚橋選手は1999年に新日本プロレスに入門。立命館大学で学生プロレス同好会を立ち上げる一方、アマチュアレスリングも経験しています。デビューから完成された肉体美を誇り、甘いマスクで将来を嘱望されますが、なにせ時代が悪すぎました。

引退を機に新日本プロレスから疎遠にされていた創業オーナー アントニオ猪木が復権を狙いあれこれ介入し「総合格闘技路線か純プロレス路線か」で大揺れになっていた時期。遂にはこの年の1.4東京ドームでの小川直也と橋本真也の一戦が、プロレスとして成立しない不穏試合になる程です。

その後もアントニオ猪木は「このままではプロレスがダメになる」と主張し、新日本プロレスに対し自身がプロデューサーを務める総合格闘技興行への選手の派遣を強要するなど、強権を発動します。

これに団体幹部、選手は反発し、エース格の武藤敬司がライバル団体の全日本プロレスに選手、フロント数名と共に移籍する事態となりました。

この激震に対し、リング上でアントニオ猪木と選手達が公開討論を行う事になります。これが世に言う「猪木問答」です。

●2002年2月 札幌での「猪木問答」

武藤敬司が抜けた後、団体の運営を任される立場の蝶野正洋の呼びかけで、リングにアントニオ猪木が登場。

創業オーナーと現場執行役員の経営会議が、観客の目前で公開討論として行われるワケです。事前打ち合わせも台本もない、シュートなやりとりが続きます。

猪木は選手と、フロント中枢のメンバーを他団体に持っていかれた事に怒り、蝶野に対して「テメーも怒ってるか?」と問いかけます。

蝶野は、それよりも、猪木に対して(選手を代表して)物申したいこと、言わねばならぬことがありました。

「会長、俺まず先に一つ。俺も新日本で闘うレスラーとして新日本にも、それからオーナーである猪木さん、それから新日本の象徴の、俺らの神であるアントニオ猪木に聞きたい。ここのリングは…ここのリングで俺は…俺は、プロレスをやりたいんですよ!」

猪木はこの訴えに対し、

「いいか!今、世の中はな、みんな縮こまってしまって、夢も希望も潰れてしまった。だからこそ!俺達は力道山が敗戦に、敗戦の中で夢をなくした国民に闘いを通じて夢を与えてくれた。それが力道山イズムそして猪木イズム。お前達が継いでくれなくて誰が継ぐ!」

と、プロレスか格闘技か、というのは置いておいて、「テメェが仕切れ!」と蝶野を後継に指名する回答をします。

アントニオ猪木からすると、プロレスとは戦いであり、格闘技と分ける考えはないのです。

しかし、それは猪木だからできたことで、ほかのプロレスラーにはできない話。どっちか、と言われたらプロレスがやりたくてプロレスラーになった選手ばかりですから、総合格闘技ではなく、プロレスをやりたいに決まっています。

さらには「格闘技寄りのプロレス」というファジーな立ち位置は、純粋な総合格闘技がジャンルとして成立してしまったこの時期には単に「プロレスでも格闘技でもない中途半端なスタイル」でしかありません。

そしてこの後、永田裕志、中西学、鈴木健三と共に、今回の話の主役である棚橋弘至がリングに上がり、猪木と対峙します。

一人一人、猪木にマイクを向けられいまの気持ちを問われると、棚橋弘至は

「俺は、新日本のリングで、プロレスをやります!」

と答えました。

それに対し、猪木は

「…まあ、それぞれの想いがあるからそれはさておいて、なぁ。テメェ達が本当に怒りをぶつけて、本当の力を叩き付けるリングをオマエたちが作るんだよ」

と返しました。

●「中邑真輔」という存在

この言葉通り、この後、棚橋選手はひたむきに「プロレス」をやり続けました。

しかしそんな棚橋選手への風当たりは、非常に冷たいものでした。

それには同時期に入門した中邑真輔選手という存在も影響していました。

中邑選手はアマレスの実績もあり、猪木が主導する格闘技路線でK-1選手との他流試合でも結果を残し、2003年には史上最年少でIWGPチャンピオンになるなど格闘技とプロレスを両立させ「ストロングスタイルの申し子」として、一気に出世街道を駆け上がります。

一方の棚橋選手はあくまでもプロレスの範疇を超えないオーソドックスなスタイル。それもこれまでの新日本プロレスにはなかった、明るく華やか、本人の言葉を持っていえば「チャラい」スタイルを始めます。

ロン毛にエクステ、スキップにエアギター、試合後のキメ台詞は「愛してます」、リングサイドの観客にハイタッチ…

これに「ストロングスタイル」信者のオールドファンは猛反発。2006、7年当時の棚橋選手は、なにかやるたびに「軽い」「強さが感じられない」「カッコだけ」と、ブーイングを浴びる存在でした。

●もう一つの現場改革

その間も、新日本プロレスは猪木の主張する格闘技路線と、純プロレス路線の狭間で揺れ続け、相変わらず中途半端な立ち位置で迷走を続け、観客動員も伸び悩んでいました。

しかし、少しづつ変化が起きていきます。まず、永田、中西、天山、小島らの世代より若い、中邑、棚橋、真壁らがメインを任される機会が増えていきます。

それでも対戦相手はやはり格上の武藤や永田らですから、負ける機会も多く、棚橋らは今ひとつブレイクできない時期が続きましたが、かつてのガチガチの年功序列から比べれば大きな変化です。

プロレスは「興行」ですので、強いか弱いか、ではなく観客を動員できる、チケットが売れる選手が「スター」です。ただし、メインを任され、勝たせてもらえるには、それ「相応の実力=肉体的にも、精神的にも強い」がなければ、レスラー仲間や興行会社のフロント社員からも、そしてファンからも認められない世界。一流となるにはとにかく場数を踏み、経験を重ね、少なくとも10年以上はかかる世界なのです。

棚橋選手は中邑選手ら同世代と切磋琢磨しながら、試合内容を磨き上げ、地道に会場に来てくれるファンからの支持を取り付けて行きました。

過去の新日本プロレスのようなバッドエンドによる失望を極力なくし、「来場したファンの顧客満足」を第一の運営を続けます。これは新規参入ファンにとっては安心感につながります。さらには、「ハプニング性がない」「予定調和だ」という批判をする旧来のファンに対して、とにかく試合のクオリティのみで少しづつ納得させていくというのは、気が遠くなるほどの地道な作業であったと思います。

そしてそれが会社側にも認められ、ようやくこの2人が名実と共に「新日本プロレスの看板」となった2012年、さらなるエポックメーキングな出来事が起こりました。

●“レインメイカー”オカダカズチカ登場

2012年2月、棚橋が保持するIWGPヘビー級タイトルに初挑戦した”レインメーカー”オカダカズチカは、周囲の下馬評を覆して一発でベルトを奪い、中邑に次ぐ最年少で王座に就きます。

オカダは他団体「闘龍門」からの移籍選手。長くメキシコ修行をしていたので、この時点では「無名の若手」。前月に海外から帰国したばかりでした。

しかしオカダは、191センチの長身と甘いマスク、驚異的な身体能力を持ち、さらには16歳でプロレス入門して当時25歳ながら9年近いキャリアを持つ、異色の超新星。中でも古典的な「ドロップキック」は驚異的な打点の高さを誇り、その一発で「カネが取れる」と言われるほどでした。

それでも、それまでのプロレス界の常識からすると、いくらなんでもタイトルマッチでエースの棚橋がオカダに敗れることは「ありえないお話」でした。

しかし、その“ビッグアップセット”が起きた、というこの出来事が、その後の新日本プロレスの展開に大きな影響を与えました。

●棚橋、中邑、オカダの時代

その後、新日本プロレスは棚橋弘至、中邑真輔に加えてこのオカダカズチカの三つ巴の戦いがメインのストーリーラインになります。

2012年当時、

棚橋弘至 1976(昭和51)年生まれ 36歳

中邑真輔 1980(昭和55)年生まれ 32歳

オカダカズチカ 1987(昭和62)年生まれ 26歳

若くてマスクもよいイケメンが、高い身体能力を発揮してスピーディかつ明るく華やかな名勝負を連発し、会場には若い世代のファンが増えていきます。

かつての昭和世代が固執する「ストロングスタイル」「燃える闘魂」の呪縛から解き放たれ、まったく新しい、新世代による新日本プロレスが構築されていったのです。

折から、隆盛を誇った総合格闘技ブームに翳りが見え始め、PRIDE、K-1が運営会社のゴタゴタで地上波から消え、2007年、2010年に相次いで消滅。

新日本プロレスも猪木が保有していた株式を売却したことで親会社がゲーム会社のユークス(2005年〜)、ブシロード(2012年〜)と変わります。

ブシロードは豊富な資金力で積極的な広告展開とSNSを活用したプロモーションを行い、復興を加速させます。

閑古鳥の鳴いていた地方を含め、興行は満員を記録しはじめ、「カープ女子」ならぬ「プ女子(プロレス女子)」と呼ばれる若い女性ファンが、実に動員の4割を占めるようになりました。

2016年、中邑真輔選手が世界ナンバーワンのプロレス団体WWEに移籍した後も、新日本プロレスには内藤哲也、ケニーオメガ、飯伏幸太ら新たなスターが次々と登場し、遂にはアメリカを始めとする世界へ進出するところまで来ました。

そしてこの“暗黒のゼロ年代”の長い低迷、冬の時代を支え続けた棚橋選手は、40歳を越えてベテランレスラーとなりながら、最前線で、おそらくはエースとしての“最後の戦い”を続けています。

●棚橋弘至とアントニオ猪木

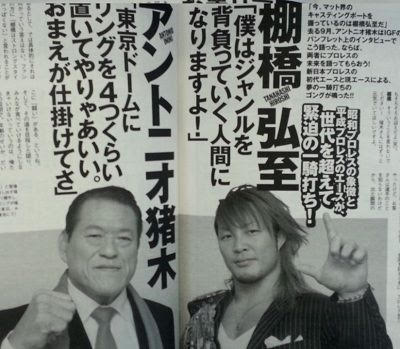

もうかれこれ5年以上前ですが、2012年末、週刊プレイボーイ誌上に棚橋弘至とアントニオ猪木の対談が掲載されました。

当時のアントニオ猪木は、小川直也、藤田和之らを擁する自らの団体「IGF」を率いており、新日本プロレスとは対立、競合する関係。

プロレススタイルは“水と油”。“反 猪木”“脱 猪木”の急先鋒とも捉えられる棚橋に対して、猪木の評価は

「今、マット界のキャスティングボートを握っているのは棚橋弘至だ」「長年、座長をやっていると自然と風格が出てくる」

という、意外なものでした。

この「新日本プロレス 創業初代エースと現エース」対談の印象的なやりとりを抜粋すると…

猪木「オレも若い頃にアメリカ修行に出て、毎日いろんな地域で試合をやって、その場で客の心をつかまないといけなかった。お客さんは選手のことを知らないわけだから、出た瞬間のオーラでグッと客をつかむという、そこが大事な部分でね」

棚橋「自分は、初めてプロレスを観た人にとって、いかに心に残る試合をするかというのをすごく大切にしてます。今はテレビ放送が深夜で子供たちが観るのが難しい時間帯なので、プロモーションで全国を回るときに、プロレスを丁寧に説明することも心がけてます」

棚橋「ストロングスタイルには悩まされましたね。新日本の伝統にストロングスタイルというものがあるとして、では具体的にそれは何かっていう答えはない。ファンの方に“棚橋はストロングスタイルっぽくない”と言われることがありますが、“じゃあストロングスタイルってなんですか?”って言うと、答えられないんですよね。猪木さんは難しい宿題を新日本に残していったんです」

猪木「あれは誰かが言い始めたことでね、オレにはわからねぇな。ただ、メキシコにルチャリブレがあるように、それぞれの形がある。自分たちの目指すものだけしっかり持っていればいい。どんな形にしても格闘ファンっていうのは多いわけだからね。“ガッチャマン(アニメとか特撮モノ)”も、もとは全部「プロレス」じゃん。そこに「闘い」がある、というね。そして、その道を目指した限り、みんなが食べていけるようにしなきゃいけないっていうのは、オレたちの役割で。年齢のせいか、だいぶ考え方が変わってきたけど」

棚橋「猪木さんが、新日本から離れられたときの気持ちをお聞きしたかったんです。自分で新日本プロレスをつくられて、愛着というか思い入れもあったと思うんですけども」

猪木「(当時の新日本の)方針を聞いたとき、これはオレと違うなっていうのがあってね。自分のいろんな思いとは違うものになってしまうと。自分の思いを継ぐ人がいたらよかったけどね。ただ、そこまでの人材を俺が育てきれてなかったから」

棚橋「猪木さんがちょうど新日本を離れるのと時期を同じくして総合格闘技の台頭があって、猪木さんはそちらの会場によく行かれていましたけど、そのときはプロレスがピンチだったわけですよ。僕らが全力でプロレスをしても響かないところに、猪木さんはすごく影響力があったから、新日本がグラついたとき、僕の心情としては、猪木さんが新日本側に立って守ってほしかったっていう気持ちはありました」

猪木「格闘技ブームがあって、K-1があってPRIDEが出てきて。そのときに新日本の誰かが“あれはプロレスとは違うんです”と言ったとか。だけど、それは違うんだよな。格闘を全部含めて俺たちは異種格闘技もやってきたから、俺は“そういうものを無視するわけにはいかないよ”って言ってね 」

棚橋「勝負論が抜けたら、プロレスは一切面白くないですから。どっちが勝つんだろう?応援してるほうに勝ってほしいっていう感情移入があってこそ、ファンはそれを自分のエネルギーに変えられる。そういうことに関しては、プロレスは非常に伝わりやすいジャンルなんじゃないかなって」

猪木「ある意味、宗教的なね。リングは絶対的なものであって、そこにいる観客は信者みたいな。そういう関係を築かなければ、ファンほど薄情なものはないよ。結局、つまらなくなったら、あー、ヤメた、って、もう来ないんだから。それをグッとつかんでおくには、すごいパワーを発していかないと」

猪木「よくオレは(プロレスというジャンルを)ピザパイにたとえるんですね。オレたちの時代には大きなピザパイがあったけど、次に続く世代がピザパイの具を食べて、端を食べて、誰も新しいピザパイを持ってこられなかった。今は小さなピザパイを食い合ってる状態だと思う」

棚橋「じゃあ、僕が新しいピザパイを持ってきます、絶対に!」

猪木「ほう、いいじゃない」

このやりとり、全文はこちらに掲載されています。

単なる社交辞令だけでなく、かなりストレートなやりとりもあり、非常に面白い対談でした。

根底に「猪木は棚橋を認めている」のが伝わってきます。

実は猪木と棚橋には、あるエピソードがあります。

2002年、棚橋選手は交際中の女性と別れ話のもつれから背中を刺されて大怪我を負う、というスキャンダルがありました。

その時、猪木は棚橋選手をPRIDEの会場に連れて行き、リングで挨拶をさせたのです。

猪木「オレんとこにしょぼくれて来たもんな(笑)」

棚橋「当時、僕はデビューしたての若手だったんですけど、猪木さんにお会いして“お騒がせしました!”って挨拶したら、“騒いでねぇよ”って。ホッとしました」

猪木「ハッハッハッ!人を騙たりとかしたわけじゃなかったから。まあ、騙したのかもしれないけどな、女のコを(笑)許せる罪と許せない罪は区別しないといけない。世の中があんまりちっちゃなことを取り上げて、人の芽を摘んじゃうっていうのはね。政治家なんかもホントにどうでもいい話が山ほどあるんだけど、スキャンダルに流されて潰れちゃう。政治の場合とは違うけど、われわれはスキャンダルを勲章と思える発想を持たないとね。どうってことねぇよ、別に。ただ、知らないけど、当時の幹部たちは大変だったんだろ?」

棚橋「いやぁ、大変でした。クビになる寸前でした」

猪木「じゃ、よかったじゃん(笑)」

棚橋「猪木さんが騒いでないんだったら、いいかって(笑)。いえいえ、そうじゃなく深く反省しましたけど。そこからいろんなものを背負ったので、当時の僕にはプロレスを一生懸命に頑張るっていう選択肢しか残ってなかったので」

猪木「経験に勝るものはなしってね。オレもいろんなスキャンダルに巻き込まれてきたんだけど、結局、それがあるから今日があるっていうね」

猪木自身、スキャンダルの連続で、その逆境をバネにしたたかに生き抜いて来ました。それ故の寛容さ、プロレスというある種、常に色眼鏡で見られるジャンルを背負い、世間と戦い続けたタフさ、というものを感じさせるエピソードです。

●“ストロングスタイル”の正体

棚橋選手は、確かに「脱 猪木」「反 猪木」を貫いて新日本プロレスを再興させた、という側面もあり、それは事実ではありますが。

「己の信念に基づいて誰に何と言われてもそれをやり抜き、対戦相手とだけではなく、世間と戦い続ける」というのは、ある意味で一番、“猪木イズム”“ストロングスタイル”である、という事でもあるのです。

なんともパラドックスですが、アントニオ猪木はそんな棚橋選手を自身の損得抜きに、冷静に評価している、そんな気がしてなりません。

完

■関連記事

コメント