今回は、ジャイアント馬場が限界説を吹き飛ばした名勝負、スタン ハンセンとの一騎打ち(1982年2月4日)を、ハンセン衝撃の全日プロ乱入から、当時のプロレスファンはこの一戦をどう見ていたのか、ご紹介します。

◆日本マット界を揺るがす「スタン ハンセン 全日プロ乱入」

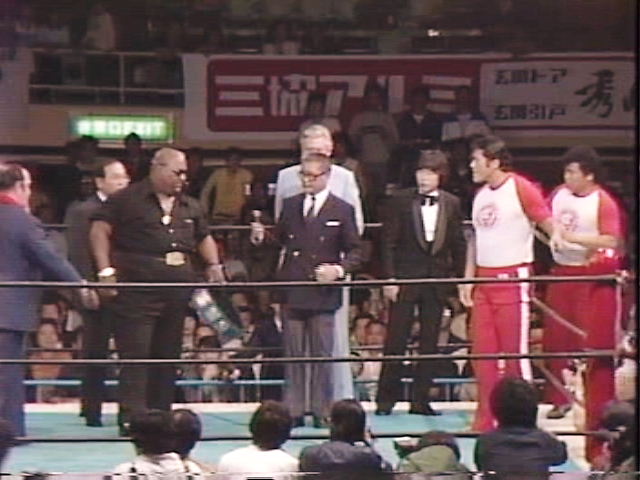

1981年12月。世界最強タッグリーグ戦の最終戦、蔵前国技館大会。メインイベントはテリー&ドリーのザ ファンクスvsブルーザー ブロディ&ジミー スヌーカ。

「ブルーザー ブロディとジミー スヌーカが入場して参りました。おっと、これは誰でしょうか?ウェスタンハットを被った大型の男…あ、スタン ハンセンだ!」

「ハンセンですよ!」

「スタン ハンセンがセコンド!大ハプニングが起きました!」

倉持アナと解説の山田隆さんのこの実況はあまりにも有名です。

この驚きようは決して大げさでなく、TV中継を観ていたプロレスファン、マスコミまでもが、まったく同タイミングで受けた衝撃は、ものすごいものがありました。

スタン ハンセンはライバル新日プロで数日前まで猪木と抗争を繰り広げ、圧倒的な人気を誇るエースガイジン。それがいきなり、ライバル団体である全日プロの大一番に現れたのです。

当時小学生の私はあまりの出来事に「引き抜き」とは理解できず、その後の倉持アナと解説の山田隆さんの「ブロディとハンセンは大学の先輩後輩で〜」とか「かつてアマリロのファンクス道場で若手時代の鶴田と〜」などの説明を聞きながら「今日は応援に駆けつけただけなの?」なんて呑気なことを考えていました。すでに移籍契約が取り交わされていたなんて、知る由もありません…。

試合後半、ドリーがスヌーカにスピニングトーホールドをかけている最中、場外でブロディとテリーが乱闘。ここでついに、ハンセンが伝家の宝刀 ウェスタンラリアットで試合に介入します。試合はブロディのキングコング ニードロップでドリーが轟沈、ブロディ組の初優勝となります。リング上で、ブロディ、スヌーカと共に喜ぶハンセン。さらにはファンクスに対して暴行を働きます。

ここに現れたのがジャージ姿のジャイアント馬場とジャンボ鶴田。馬場は怒りの表情でハンセンに脳天チョップを叩き込み、鶴田と共にこの「外敵」を追い払いました。

馬場は控え室でインタビューに答え、怒り心頭の表情で「ふざけるんじゃないよ、人のウチ土足で入って来て手を出したりされたらたまったもんじゃないですよ。来るんなら堂々と…」と語り、来年早々のハンセンとの直接対決を宣言しました。

◆仁義なき引き抜き合戦

今となっては有名な話ですが、この「ハンセン全日プロ登場」は、この1981年5月に新日プロが決行した「ブッチャー引き抜き」に端を発した、両団体の引き抜き合戦の一端です。

当時、興行人気、TV視聴率でも全日プロを圧倒し始めていた猪木 新日プロが、馬場 全日プロ壊滅を狙い、人気ガイジンのブッチャーを引き抜き。試合会場にいきなり現れ、猪木に挑戦する、という仕掛けで大きな話題を呼びます。

馬場も黙っておらず、すぐにタイガー ジェット シンを引き抜き返します。しかし、この頃シンは猪木との長年の抗争もマンネリ化し、猪木のライバルの座もハンセンに奪われていましたので、新日プロ側もファンも「まぁシンならいいか…」ぐらいの感覚でした。

しかし馬場の恐ろしさはこんなものでは済まないのです。報復の真の狙いはハンセンだったのでした。

馬場は師匠であるファンクスを通じてハンセンと接触。盟友、ブロディの存在もありハンセン本人との移籍交渉がまとまります(当然、新日プロ側は寝耳に水です)。年末の新日プロ、MSGタッグリーグ戦に参戦したハンセンは帰国せずにそのまま日本に残り、乱入、のテイで全日プロへ移籍、参戦するという驚愕のシナリオ。そのお披露目の場こそが、この蔵前国技館での大一番だったのです。

この引き抜き工作は水面下で行われたため、当時、事前には一切マスコミもリークせず、ファンはド肝を抜かれ、劣勢だった全日プロは一気に攻勢へと転じる出来事となりました。ブッチャー(のほかにマードック、タイガー戸口も)を引き抜いたために、シンだけでなくエースガイジンのハンセンまで失った新日プロは、開催直前のIWGPを前に大ダメージ。この引き抜き合戦は馬場 全日プロの圧勝に終わります。

◆ハンセン旋風 ラリアートからラリアットへ

実はハンセンの初来日は1980年、全日プロでした。その頃は必殺のウェスタンラリアットも誕生前、ハンセンは単なる不器用なパワーファイターでした。その後、ニューヨークMSGでWWFの大スター、ブルーノ サンマルチノと激闘を繰り広げますが、試合中のアクシデントでサンマルチノに怪我を負わせてしまい、新日マットへ転戦。

ここで猪木のライバルとして開花します。必殺のウェスタン ラリアートを武器に、度重なるNWFベルトをかけた激闘、そしてアンドレとの田園コロシアム決戦などで実力覚醒と共に人気も爆発。「ブレーキの壊れたダンプカー」の異名で新日マットに欠かせない、エース ガイジンとなりました。

そんなハンセンを引き抜いた全日プロと日本テレビは、「不沈艦」の新ニックネーム、いまもバラエティの乱闘シーンで必ずかかる有名なテーマ曲「サンライズ」を与え、阿修羅原や大熊元司といった中堅レスラーを瞬殺するPVまで作った大キャンペーンを張ります。ついにはレギュラー放送だけでなくスポーツ番組「独占!スポーツ情報」で特集が組まれる程で、小中学生のプロレスファンの間ではラリアットが大流行。

ちなみに…新日マットでは長く「ラリアート」と呼称されていましたが全日マットではオリジナルの発音に忠実に、と説明つきで「ウェスタン ラリアット」となりました。

スタン ハンセンの人気は全日マット移籍で加熱して大爆発。後に肉声インタビューと試合実況、テーマ曲(それも粗悪なカヴァーバージョンなのですが)を収録したピクチャーアルバム、その名も「ウェスタンラリアット」というタイトルのテーマ曲アルバム(こちらもカヴァー曲だらけ)が発売されたり、

©VAP

鳥山明先生の「Dr.スランプ」トビラ絵に登場したり、

©鳥山明、集英社

PARCOのCMキャラクターになったり、

©PARCO

社会現象になりました。(あの阪神タイガースのランディ バースですら、来日当初は「ハンセンに似てる」と人気だったくらいです)

◆馬場が殺される?ハンセン戦への期待と不安

この時点で馬場は44歳。対するハンセンは33歳。

誰の目にも馬場は全盛期を過ぎ、もはやプロレスラーとしての強さはなく、巧さだけで勝負していました。

一方のハンセンは、試合開始からセオリー無視のフルパワー、猪突猛進が持ち味で、試合巧者の猪木ですら持て余し気味、ライバル抗争の後半は返し技で勝つのがやっと、という、まさに全盛期です。

ブッチャーを抜かれた報復にシンだけでなくハンセンを引き抜いたのはプロモーター、社長としては良いとして、自身がプロレスラーとして対峙するには、危険過ぎる相手では?というのが、当時のほとんどのプロレスファン、マスコミの見方でした。

猪木のライバル、ハンセンを自身のリングに上げて、間接的に「自分の方が猪木より上」と主張するのは、かつてのビル ロビンソン、大木金太郎戦など馬場の常套手段でしたが、当時小学生の私ですら、ハンセンにはプロモーター馬場への「忖度」「接待」などは通じない暴れん坊で、不器用にガンガン攻めて、間もなにもあったもんじゃない暴風ファイトが持ち味、もし仮にハンセンが馬場に「負けてあげた」りしたら…逆にハンセン自身の商品価値が一気に暴落してしまう、と感じていました。

プロレスですから、事前に勝敗を決めておいたとしても、馬場が猪木を超える名勝負をハンセンとやる、というイメージはまったくもって湧かないのです。当時の馬場のライバルはブッチャーにせよハーリー レイスにせよ、緩急はありますが基本「ゆっくリズム」なスタイル。馬場の得意な「スケールの大きな」プロレスと噛み合うとは思えません。それだけに、馬場がいいところなくズタボロにやられる、下手したらアクシデントで大怪我させられて選手生命の危機、という想像しかできないのです。

そしてそれは、アンチ馬場、猪木信者だけではなく、馬場のファン、馬場派のマスコミですら「今度という今度は馬場の圧倒的不利」が、大勢を占めていました。

◆運命の初対決!

1982年2月4日 東京体育館

PWFヘビー級選手権 時間無制限1本勝負

(選手権者)ジャイアント馬場VS(挑戦者)スタン ハンセン

ジャイアント馬場とスタン ハンセン、運命の一騎打ち。

この試合で馬場は王座陥落、はたまた引退も?という見方が大勢で、なかには「馬場がハンセンにズタボロにされる、殺されるところを見に来た」といった、実に残酷な期待が館内に(TVの前も)充満していました。

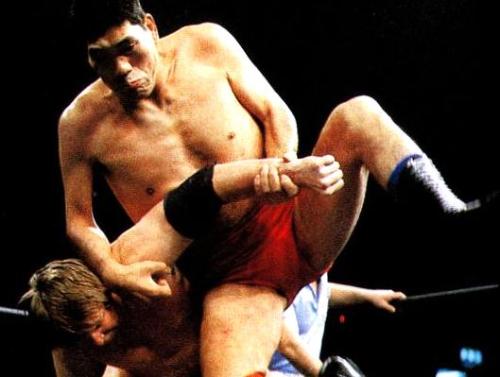

試合開始のゴング、ここで馬場はいきなり16文キックの奇襲を見せます。そしてその後、馬場は徹底した左腕封じ、腕殺しを続けます。時にはまんま猪木の技まで使って、遮二無二に攻め続けます。

これはある意味、予想された戦法ではありますが、予想外だったのは、あの圧倒的パワーを誇る、ハンセンが押されているのです。それも、決して「やられてあげている」のではなく、時折、得意の暴風ファイトで反撃を試みるも、その都度、切り返しにあい、キリキリ舞いしている印象なのです。

私は、この試合で初めて、馬場の武器はインサイドワーク(プロレスの巧さ)だけではなく、圧倒的な体格、スケールにある事を思い知りました。腕をとる、腕を決める、スタンドでもグラウンドでも、馬場のサイズはハンセンを凌駕し、そこにベテランならではのインサイドワークが加わると、あの暴れん坊のハンセンが何もできないのです。

もちろん、少しでも隙を見せれば、ハンセンの猛スピードによる強烈な打撃一発でも喰らえば、馬場の戦略は崩れてしまいます。しかし、この日の馬場はスピードでもハンセンに引けを取らないのです。16文、逆水平、脳天唐竹割り、かわず掛けからのかわず落としなど、普段観客から失笑されるスローモーな技の数々が、見たことのない的確さとスピードで、ハンセンにダメージを与えていくのです。

「そんなバカな」というのが、正直な感想でした。

この頃には猪木信者になりつつあり、「馬場と猪木を比べるな」とさえ思っていた私は、何故に猪木が馬場を目の敵にして、馬場はそれにも悠然と構えているのか、が初めて、なんとなく理解できた気がしました。

「馬場ってこんなに強いの?」

試合後半、遂にハンセンの必殺ウェスタン ラリアットが火を吹きます。しかし、長身の馬場にはさすがのハンセンも振り下ろす事ができず、威力は今ひとつに思えました。そして両者はそのまま場外へ。結果は当時の全日プロお馴染みの「レフェリー ジョー樋口失神」からの「12分39秒 両者反則」裁定となりました。

◆馬場完全復活!

満員の観客、そしてTV中継を観ていた私を含め、この試合を観た多くの(アンチ馬場を含めた)プロレスファンの感想は

「馬場の勝ち、馬場完全復活」

でした。この試合はこの年のプロレス大賞 年間最高試合も受賞し、久々に見せた「強い馬場」は語り草となりました。

後に天龍のインタビューで、この試合を並んで観ていたジャンボ、天龍の2人の全日プロのメインイベンターも、当時我々とまったく同じ感想だった、というのを知って、驚きました。

事実、ジャイアント馬場の全盛期は1960年代で、早くも1970年代には下り坂でした。「もう終わりだ」と何度も言われ、「今度こそ終わり」とされたこの大一番で、驚異の強さを発揮したジャイアント馬場は、やはりタダモノではなかったのです。

◆その後の両者

この両者の抗争はこの後も長く続きますが、馬場は徐々に一線からフェードアウト。ハンセンの抗争相手はファンクス、鶴田、天龍から三沢、川田、小橋ら超世代軍まで続き、天龍や馬場、アンドレとはタッグ結成もしました。ハンセンは引退する2001年まで、全日プロ、日本マット界のエースガイジンとして、実に20年に渡って活躍し続けました。

ちなみに…馬場とハンセンのシングルマッチでの直接対決は実に12回を数え、対戦成績は4勝4敗4分け(ピンフォール決着はハンセン2勝、馬場1勝)とまったくの五分でした。

完

【秘蔵映像公開!】スタン ハンセン ウェスタン ラリアット 200連発!!!!

コメント