ジャイアント馬場とアントニオ猪木。

日本のプロレス界を興した力道山の弟子として育った両雄は袂を分かち、全日本プロレスと新日本プロレスというそれぞれの団体を興して、激しい興行戦争を繰り広げていました。

かつては同じリングで戦った両者は、決裂以降は長く”絶縁状態”。たった一度だけ、同じリングでタッグを再結成したのが夢のオールスター戦です。

実はその直後、両者の対戦が実現寸前まで進んでいたことは、プロレスファンの間でもほとんど知られていません。

当時「東京スポーツ」や「ゴング」「プロレス」などのプロレスマスコミでもまったく取り上げられることのなかったこの極秘計画を明かしたのは、長くNET(テレビ朝日)で「ワールドプロレスリング」のプロデューザーを務めた栗山満男さんです。

栗山氏は2003年に刊行された著書「プロレスを創った男たち~あるTVプロデューサーの告白~」(ゼニスプランニング)で、その舞台裏を生々しく明かしています。

今回はその著書の記述を基に、幻の「ジャイアント馬場vsアントニオ猪木」の謎に迫ります。

●馬場vs猪木は、日本テレビvs NET の”代理戦争”

本題に行く前に、当時の2人が置かれた状況について解説します。

1979(昭和49)年8月26日に日本武道館行われた東京スポーツ主催「夢のオールスター戦」についてはコチラでご紹介しましたが、その水面下で新日本プロレスの放送権を持つNET(現 テレビ朝日)と、全日本プロレスをバックアップする日本テレビのスタッフ間でも戦争状態に近い揉め事があったことが明かされたのも、栗山氏のこの書籍でした。

アントニオ猪木(新日本プロレス)はNETとの契約で他局への露出は厳禁。それはジャイアント馬場の日本テレビとの契約も同様で、それがもとでこの両者がタッグを組むメインイベントはもとより、この興行自体のTV中継ができなかったのです。

日本テレビとNETのプロレスを巡る”因縁”は浅からぬものがあり、その契約の縛りこそが「両者が対戦できない」最大の理由でもありました。

日本テレビは力道山時代から「日本プロレス」を独占放送しており、いわば力道山が国民的な大スターになったのは、日本テレビのバックアップがあってこそでした。>詳しくはコチラ

しかし、力道山亡き後、ジャイアント馬場とアントニオ猪木が「BI砲」を結成して世の中に再びプロレスブームが起こり、1969(昭和44)年に日本プロレスは後発のNET(現テレビ朝日)とも放送契約を結び、「1団体2局放送」時代を迎えます。

その際、日本プロレス側は日本テレビを納得させるため「エースであるジャイアント馬場の試合中継は日本テレビが独占」との条件を出しました。やむなくNETはもう一人のエースであるアントニオ猪木や、柔道日本一の肩書を引っ提げてプロレス入りしたばかりの坂口征二らの試合を中心に放送。そんなことは知らないお茶の間のファンからすると「猪木の試合は週に2回放送され、馬場の試合は1回しか放送されない」ことになります。

その後、アントニオ猪木は会社改革をブチ上げ、「乗っ取りを企てた」との汚名をきせられ日本プロレスから「追放」。そして1972(昭和47)年、自らの新団体「新日本プロレス」を旗揚げします。

>「猪木の日本プロレス追放事件」について詳しくはコチラ

NETは看板選手であるアントニオ猪木を失ったことから日本プロレスに対して「ウチにもジャイアント馬場の試合を放送させろ」と強硬に申し入れ。それに折れた日本プロレスの幹部連は、日本テレビとの約束を反故にして馬場のNET中継を解禁してしまいます。

これに激怒した日本テレビは「契約不履行」として日本プロレスの中継を打ち切りました。そして極秘裏にジャイアント馬場と接近し、独立を促します。こうしてジャイアント馬場も日本プロレスを去り、1972(昭和46)年に自らの新団体「全日本プロレス」を旗揚げしました。

この時、日本テレビはジャイアント馬場に対し「旗揚げの資金は日本テレビが負担する」「放映権料も最大限用意する」「馬場がいる限り、仮にプロレス人気が下火になったとしても放送は打ち切らない」などの好条件を提示した、と言われています。

この両者の再出発の大きな違いは、「ジャイアント馬場の全日本プロレスは日本テレビ発案で設立され、最初からTV中継がついていた」のに対し、「アントニオ猪木の新日本プロレス旗揚げはNETとは関係なく、TV中継なしでのスタートだった」という差でした。

その後、アントニオ猪木に続いてジャイアント馬場に去られた日本プロレスは、残った大木金太郎、坂口征二らで存続を模索しますが観客動員でもTV視聴率でも苦戦。ここで動いたのがNETでした。NETは日本プロレスと猪木率いる新日本プロレスの合体を画策。その策は大木金太郎らの反対に合い消滅したものの、坂口征二が木村健吾や小沢正志(後のキラーカーン)らと共にアントニオ猪木と合流。これを機に旗揚げ以来ノーテレビで苦戦を続けていた新日本プロレスは1973(昭和48)年4月から、NETでTV中継されることになりました。

ここから「ジャイアント馬場の全日本プロレス=日本テレビ」vs「アントニオ猪木の新日本プロレス=NET」の、”仁義なき視聴率戦争”がスタートしました。

●”攻め”のアントニオ猪木に”防戦”一方のジャイアント馬場

この視聴率戦争、当然、日本プロレスの大エースだったジャイアント馬場と、外国人レスラーの招聘ルートに加え、民法TV局の元祖である日本テレビの潤沢な資金力を有する「全日本プロレス中継」が有利と思われますが、そう簡単にいかないのが面白いところです。

アントニオ猪木は坂口征二(NET)との合体以降、脆弱なガイジンルートにも関わらずジリジリと人気と上げ、稀代の大ヒール、タイガー ジェット シンとの抗争で話題をさらい、1974(昭和49)年にはストロング小林(元 国際プロレス)、大木金太郎(元 日本プロレス)との「大物日本人対決」で視聴率20%を超える人気番組になります。そして、1976(昭和51)年にはウィリエム ルスカ(ミュンヘン五輪 柔道 金メダリスト)、モハメッドアリ(ボクシング世界ヘビー級チャンピオン)らとの「格闘技世界一決定戦」などで、視聴率40%に迫る大ヒットを連発。

さらに再三、直接対戦を迫り「いま戦えば自分が勝つ」と豪語するアントニオ猪木に対し、「クリアすべき問題がある」として対戦を避けるジャイアント馬場、というイメージが浸透したことも、猪木人気に拍車をかけていました。

もっともこの猪木の対戦要求はジャイアント馬場から見れば「お互いTV局との契約があり、無理に決まっているだろう。それをわかった上で無茶苦茶言ってくる猪木は、だから信用できないんだ」という至極マトモな主張。その辺りは多くのプロレスファンも理解していました。

それでも、リング上で次々と強敵をブチ破り、アグレッシブに攻め続け全盛期を迎えていたアントニオ猪木に支持が集まり、明らかにアスリートとしてのピークを過ぎ、下り坂でオーソドックスな”普通の”プロレスを続けるジャイアント馬場への世間の風当たりは、日増しに強まっていきます。そしてそれは世間からだけでなく、全日本プロレスをバックアップする日本テレビ上層部からも、でした。

全日本プロレス(日本テレビ「全日本プロレス中継」)は旗揚げ以来、豪華外国人レスラーの招聘やジャンボ鶴田の入団などで着実な人気を博してはいたものの、”ド派手な”アントニオ猪木の大活躍の前にどうしても後塵を拝する形が目立ち、それが大量の資金を投入してバックアップする日本テレビから見ると物足りなく映ります。毎週金曜夜8時に生中継されるNET「ワールドプロレスリング」に対し、毎週土曜夜8時の日本テレビ「全日本プロレス中継」は、プロ野球巨人戦がある場合は深夜23:45からに時差放送される、裏番組に「8時だよ!全員集合」(TBS)や「欽ちゃんのドンとやってみよう!」(フジテレビ)などの人気番組があるなど、不利な条件が揃っていました。

しかし、それらを差し引いても、10%に満たない視聴率は問題視されます。そしてとうとう、1979(昭和49)年4月の改編により、「全日本プロレス中継」は夕方17:30からの録画中継へとスライドされてしまうのです。

これが1979(昭和49)年8月26日に行われた「夢のオールスター戦」時の、両団体の置かれた状況でした。

●栗山氏の著書で明かされた「ジャイアント馬場vsアントニオ猪木戦」計画とは?

ここからようやく本題です。

ジャイアント馬場vsアントニオ猪木の「夢の対決」は実現寸前だった、と明かす栗山氏は、著書の中でこの話の冒頭、具体的な時期について言明していません。しかし、後半に「昭和54年当時」との記述がありますので、この計画は「8・26夢のオールスター戦」の直後であることは間違いなさそうです。

栗山氏は「オールスター戦で8年ぶりにタッグを組んだBI砲だったが、猪木の”馬場と戦いたい”という執念は凄まじく、馬場をマットに引きずり出すシナリオが舞台裏で秘かに進行していた。」と語ります。

ことの発端は「ある日」、猪木から栗山氏に告げられた一言でした。「栗さん、NETはオレと馬場の試合にいくら出せる?」驚く栗山氏に、猪木は「実はある感触を得ている。それによって交渉を進めたい。」と告げます。

栗山氏は、当時のNET専務である三浦甲子二氏に相談。三浦氏は当時「NETの天皇」と言われた政財界の超実力者で、後にモスクワ五輪の独占放送権を獲得して「KGBのスパイ」とも噂される人物。アントニオ猪木のよき理解者の一人でもありました。

三浦氏は「それは本当か。もし本当に実現できるのなら一本考える」と返答。一本とは「ジャイアント馬場vsアントニオ猪木戦のNETの放送権料が一億円」という意味です。ちなみに1979(昭和54)年の1億円とはどのくらいの貨幣価値なのか。宝くじの1等賞金が3,000万円、大卒の初任給が10万円に満たない時代ですので、ざっと換算して今の1.5~2億円というところでしょうか。

栗山氏は、すぐさまその旨を猪木に伝えます。猪木はしばし考えた後、「その一億円は、馬場さんに全額あげてくれ。新日本プロレスは日本武道館での興行収益だけで十分だ。それでは栗さん、一肌脱いでくれ。馬場さんと本格的に交渉してくれないか。栗さんは馬場さんとパイプがある。どうも馬場さん、この話に乗ってきそうなんだ。」と依頼します。

栗山氏は「なんだ、猪木と馬場の間で話が進んでいるのではなく、私がこれから交渉するのか」と「呆れた」そうですが、何といっても世紀の大一番、なにが何でも実現させたいことに加え、猪木がここまで具体的に話す以上、何らかの情報を得ているのでは、と期待しました。

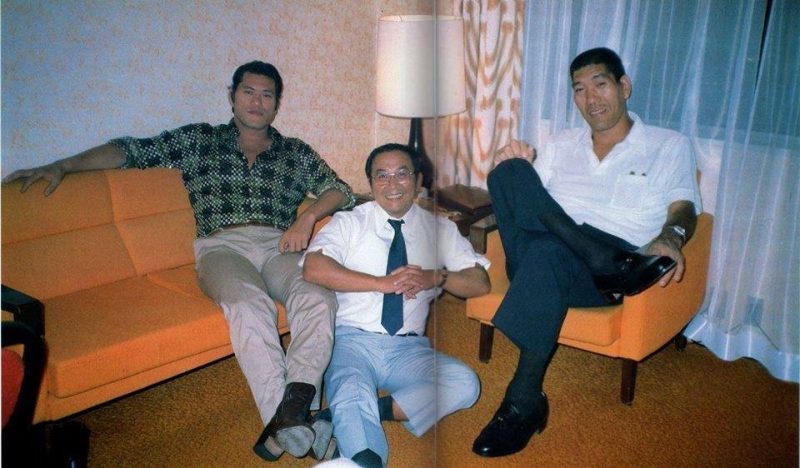

そして栗山氏は、定宿である赤坂キャピタル東急ホテルにジャイアント馬場を訪ね、何度か極秘裏に話し合いを持ちます。すると意外なことに、当の馬場本人はこの話に「拒絶反応を示さなかった」というのです。

栗山氏が明かすジャイアント馬場の回答は「栗山さん、一億円の話はわかった。ただ、ファイトマネーという形で全額もらうと、税金をたくさん払わないとならない。一部はファイトマネーでよいが、残りはNETから馬場が借り入れた形にできないか」と述べ、そして「借り入れた金は、私の別荘があるハワイで貯金すれば日本の銀行よりずっと有利な金利で運用できる。NETには分割で返済する。それを考えて欲しい」と続けた、というのです。

このくだり、金銭感覚にシビアな馬場さんらしい回答で、ハワイの件も含めてファンなら「いかにも馬場さんが言いそう」と感じるリアリティ溢れるセリフです。

それはさておき、栗山氏は「これは対戦OKということ?もう決まった、と言ってもいい」と興奮して「その夜は眠れなかった」と明かします。そして「水と油、絶対に交わらない2人、死ぬまで実現不可能といわれていた馬場対猪木戦が、私のプロデュースで実現する!?」と信じられない思いだった、と記しています。

栗山氏はその回答を猪木はもちろん、当時のNET経理局のS部長(著書では実名)にも相談し、税務上その他問題がないか調べてくれるように依頼。そして話は「実現に向かって、どんどん具体的になっていった。もちろん交渉は水面下で行われ、マスコミにも漏れることもなく、極秘中の極秘で進められていた」のだそうです。

しかし。

この極秘計画は突然、打ち切りに終わります。NET側が支払いに対する見解を伝える前に、「ジャイアント馬場本人から『栗山さん、この話はなかったことにしてくれ』と突然の連絡が入った」のだそうです。

この際の詳しいやり取りは、この本には記載がありません。そしてこの後は、栗山氏の次のような推測が綴られています。

「おそらく、馬場がこの話を断ってきたのは、日本テレビを含め関係者からの強い圧力が掛かったこと、猪木がアングルのストーリーを本当に守るかどうか全幅の信頼を置く心境に最後の最後でならなかったこと」

そして、「猪木もあの時は、リング上で馬場にセメントを仕掛け潰してしまおうなどとは思っていなかったと思う」「当時、馬場は肉体的、年齢的な理由から引退を考えていたような気配があり、猪木としては馬場に引退の花道を飾ってあげたい、という気持ちもあったようだ」と続きます。

さらに「この対戦により日本テレビとの関係が険悪になる馬場を新日本プロレスに引き取り、プロモーターとして迎え入れるプランがあったのではないか。そうすれば猪木としても弱かったNWAのルートを手中にすることができる」と続き、その根拠として「猪木と具体的にその話をした訳ではないが、この極秘プランを進めているときの猪木との会話の中で、ふっとそんなことを思ったものだ」と語っています。

栗山氏は「もし実現していたら、2人はどんな勝敗を考えていたのだろうか。どちらも負けられないはずだ。だが、引き分けという形をとったかどうか。それを今、考えただけでもなぜか興奮してしまうのである」と、この話を結んでいます。

●なぜ馬場は猪木戦を受けようとしたのか?

ここからは、私の想像です。

ジャイアント馬場とアントニオ猪木の関係は、栗山氏の言う通りまさに「水と油」。双方ともに言い分があり、その主張は交わることがありません。

ジャイアント馬場から見たアントニオ猪木とは、入門こそ同時期なれど5歳も年の離れた「弟のような」存在で、実際にプロレスラーとしてブレイクしたのも早く(新人時代の直接対決は馬場の16勝0敗)、アメリカマットでの実績も、日本における実績も自分の方が「圧倒的に上」。故に「アントニオ猪木をライバルと思ったことがない」が生涯を通じてのポリシーであり、プライドでした。

馬場さん本人は決してそうしたことを公言するタイプではなく、黙々と与えられた役割をこなす性格のためプロレスファンですらジャイアント馬場のアメリカ武者修行におけるすさまじい活躍ぶりを知りません。しかし、馬場さん本人からすると「力道山ですら所詮、日本のマーケットにおけるスターでしかなく、世界的に見れば大したことはない。商品価値からすると自分の方が数段、上だ」ということを、若干24歳にして気づいてしまっていたように思えます。そしてその論理から言えば「猪木なんか遥かに格下」というのが、「プロレスというグローバルマーケットにおける常識」なのです。

一方のアントニオ猪木から見たジャイアント馬場は「プロ野球の巨人軍というブランドと、恵まれた巨体で破格の扱いを受ける同期」で「気の優しい兄貴分」でありつつも、「強さならオレの方が上」という思いがずっとありました。馬場がアメリカマットで華々しく世界戦を戦っている間もずっと力道山の付け人でイジメともいえるほどのシゴきを受け続け、ようやく海外武者修行に出れたのは力道山の没後、馬場より2年遅れでした。

そしてその帰国時に、豊登に口説かれて新興の東京プロレスに身を投じたのも「どうせ帰国しても馬場より下の扱い」なのがわかっていたから。結果的に新団体はあっけなく崩壊し、古巣に復帰してからは馬場・猪木の”BI砲”として2大エース時代になりますが、それでも格上は常に馬場で、猪木はずっとNo.2。しかし、当時を知る関係者の多く(それも派閥でいえば馬場派のレスラー達も)が「猪木の強さ」を証言しています。

>「アントニオ猪木と東京プロレス」はコチラ

そして70年代に入ると、5歳年上の馬場は先に体力が衰え始めます。当時を知るプロレス関係者、ファンによると「1970(昭和45)年頃から、馬場のスタミナがガクっと落ちた」との声を多く耳にします(もっと早く、1967(昭和42)年頃からという説も)。一方の猪木は1976(昭和51)年ごろにかけて、レスラーとしての全盛期を迎えます。「全日本プロレスを旗揚げした以降のジャイアント馬場は全盛期を過ぎていた」「アントニオ猪木は新日本プロレスを旗揚げしてから全盛期を迎えた」というのは、重要なポイントです。

加えて両者の性格は「新潟生まれ、温厚で実直だが金銭面にシビアで堅実派のジャイアント馬場」に対し「横浜生まれでブラジル育ち、直情型でロマンのためには金銭も人情も切り捨てるアントニオ猪木」と好対照。どうしても守りの馬場より攻めの猪木の方がカッコよく、目立ちます。全盛期を過ぎて恵まれた環境でゆったりとオーソドックスな「王道の」プロレスを続ける馬場と、アグレッシヴさとスピードでケンカさながらのセオリー無視のスタイルで「持たざる者の凄み」を見せる猪木のプロレスでは、猪木の方が面白く、人気が出るのも当たり前です。

そして最大のポイントは、常識派の馬場からすると過激な猪木の言動は「まったくもって信用できない」という点でした。育てられた日本プロレスを飛び出し、復帰させてもらっても尚、大人しくならず、遂には同門の自分との対戦を迫ったり、猪木の経理の不透明を糾弾する経営健全化を目指す活動に馬場も一時は加担しますが、結局「猪木は自分だけがよければいいんじゃないのか」という不信感から馬場は離脱。猪木からすると「馬場は日和って裏切った」。この「猪木日本プロレス追放事件」が、前々から燻り続けていた両者の、決して相入れない関係性にトドメを刺しました。

その後、両者はプロレス団体を興し、それぞれ日本テレビとNET(テレビ朝日)という後ろ盾が付き、馬場と猪木の対立は大げさに言えば讀賣vs朝日という2大メディアの企業戦争の様相を帯びていきました。こうなるともはや、この両者の対決は常識的には「実現不可能」なのです。

それでは、アントニオ猪木がNETを通じてジャイアント馬場に対戦を交渉させた裏側には、何があったのでしょうか。

夢のオールスター戦を前に、馬場と猪木は極秘裏に何度か話し合いを持っています。この時の様子を東京スポーツの桜井康夫氏は「猪木が2人だけにしてくれ、20分経ったら戻ってきてくれと言うので、ケンカが始まるんじゃないかと思って心配したけど、戻ってきたら実に和やかに会話しているんだよねぇ」「人間馬場対人間猪木となると、僕たちにはちょっと計り知れないものが流れているかもわからないね。猪木が同じテーブルで、馬場に料理を取ってやっているんだもの」猪木の側近である新間寿氏も、この時期の2人の様子を「やっぱりね、同じ合宿生活をし、同じ釜の飯を食ってた2人だから周りがうかがい知れない感情があるよね」と語っています。

おそらくはその時、猪木は馬場からプロレスに対する情熱の弱まりを”察知”し、「馬場さんは近く引退するつもりなんじゃないか」と”感じた”のではないかと思います。馬場本人からしても視聴率や人気の面で日本テレビから突き上げを食っていて、団体運営に煩わしさを感じていたことは事実でしょう。

猪木vs馬場戦の世紀の大一番が実現すれば、これ以上の大舞台はありません。そして自分が馬場を下せば、名実ともに日本プロレス界は自分のものとなり「天下統一」の野望が実現します。馬場が引退すれば日本テレビもプロレス中継から手を引くだろうし、そうなれば全日本プロレスも放っておいても崩壊。さらにはかねてから喉から手が出るほど欲しかったNWAをはじめとする外国人レスラーの招聘ルートも手中にできるだろう。

猪木がNETから「1億円」の条件を引き出し、それを「馬場さんに全部渡して欲しい」と言ったのは、「引退後の生活の道筋がたてば、慎重派の馬場さんだって決心するだろう」という計算あってのことでしょう。

でも、私はそれだけじゃない気がするのです。それは「馬場さんの最後の相手はオレだろう」という自負です。「自分が馬場さんの最後の花道を作り、送り出してやりたい」という思い。それが計算の中の少なくとも数パーセントは、締めていたような気がするのです。だから「馬場さんはきっと、この申し出を断らない」と確信したのではないでしょうか。

一方の馬場はどう考えたか。もちろんジャンボ鶴田をはじめとする配下レスラーの行く末や、日本テレビ関係者との今後の関係などを総合的に判断したことは間違いないでしょう。しかし、結論から言えば、最後の最後になって、やはり「猪木に下駄を預ける気にはならなかった」のでしょう。栗山氏は「日本テレビ関係筋からの圧力もあったのでは?」と推測していますが、私はこの話、馬場さんは日テレはおろか、誰にも相談していないのではないかと思うのです。あくまでも自分で考え、自身が下した結論じゃなかったかと。

また、栗山氏は「2人はどんな勝敗を考えていたのだろうか。どちらも負けられないはずだ。だが、引き分けという形をとったかどうか」と書かれていますが、私からするとこの試合が成立した時点で、「猪木の勝ち」以外の決着はあり得ないと思います。ただし、一方的に勝つのでは決してなく、猪木は精一杯馬場さんの強さを引き出し、これ以上ない名勝負を繰り広げた末に、結果としては圧倒的に勝つ、というシナリオを描いていたハズです。でも馬場さんからすると、そこがどうしても信じられなかった。だから「なかったことにして欲しい」という結論に至ったのだと思うのです。

この話が進んでいた頃、両団体は友好ムードを高め、1980(昭和55)年4月には西武球場でソフトボール大会まで開催しています。しかし、平和な空気も束の間、翌1981(昭和56)年からはブッチャー、シン、ハンセンという両陣営の”引き抜き合戦”が起こり、結果としてハンセン戦で馬場が”復活”。両者の対立がまた、一気に深刻化していきました。

そしてとうとう、1998年にアントニオ猪木が現役を引退、1999年にジャイアント馬場が逝去。両者の対決は、夢のままで終わったのです。

コメント