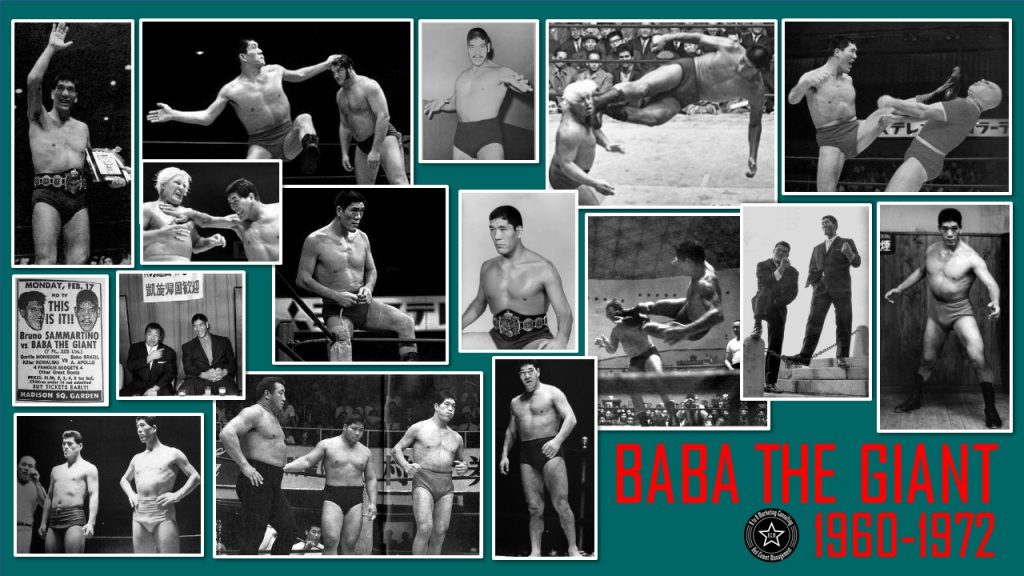

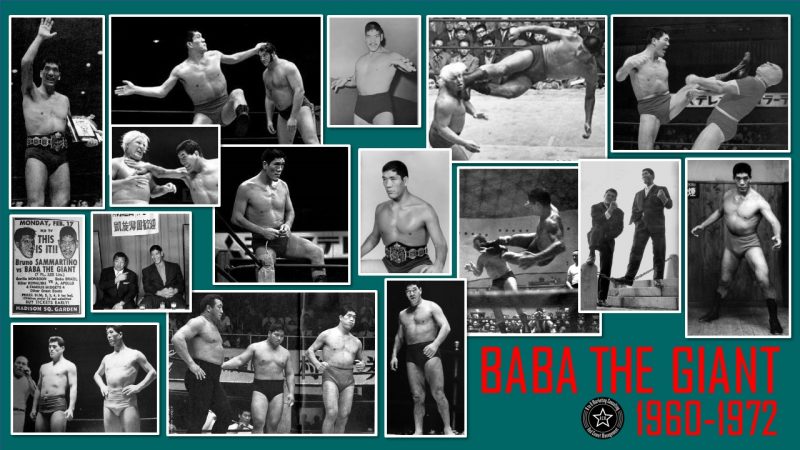

日本プロレス時代、ジャイアント馬場の全盛期を探るシリーズ、最終回となる③は、1969-1972 日本プロレス BI砲時代から全日プロ旗揚げ編。

そして馬場と猪木のプロレス観の違いについて、掘り下げてみます。

Back Number

①「1960-1963 デビュー~初米国遠征~凱旋」はコチラ

②「1963-1968 再米国遠征~日プロ絶対エース」はコチラ

●NET参入、馬場 猪木 2強時代へ

1969(昭和44)年

5月、NETが日本プロレス中継を発表。日本テレビとの「2局中継」となります。

これは当然「その方が儲かる」という話ですが、実はこの裏で「グレート東郷がルー テーズと新団体を立ち上げ、NETで放送を計画している」というウワサがあり、それを阻止するため、という大義名分がありました。

もちろん老舗の日本テレビは激怒しますが、

「エースの馬場、それから坂口の試合」「ワールドリーグ戦の公式戦」はNETには放送させない、とする措置で矛を収めます。なにせ当時のプロレス中継は毎週30%を超え、週間視聴率でNo.1をキープする人気番組。簡単には手放せなかったのです。

そしてこの

日本テレビ=馬場(坂口)

NETテレビ=猪木

という棲み分けが、馬場と猪木のパワーバランスを変化させます。

猪木は5月の「第11回ワールドリーグ戦」で初優勝。

そして7月から猪木が主役の「ワールドプロレスリング」(NET 月曜夜9時)がスタート。

NETでは馬場の試合が放送できないため、BI砲は使いづらくなり、馬場は坂口と「東京タワーズ」を組む機会が増えます。

さらには日本テレビとNETの両方に登場する、若くて闘志溢れる猪木の人気が高まります。

●1970(昭和45)年

【馬場 名勝負⑥】 1970年7月30日 大阪府立体育会館 インターナショナル選手権60分3本勝負 △ジャイアント馬場(1-1)ドリー ファンクJr.△

ドリーといえば猪木とのNWA世界フルタイム戦などが有名ですが、この試合はドリーが馬場のインター ヘビーに挑戦した一戦。真夏の大阪府立は暑いことで有名で、1-1のタイの時点で45分が経過。時間切れ寸前、両者リングアウトでドローとなりました。馬場は「これまで随分、ハードな戦いをやってきたけど、あれほど苦しい試合は無かった。頭がボーッとして心の中で『お母さん助けて』と叫んだもんな。試合中に逃げたいと思ったのは、あの試合だけだよ」と述懐しています。

オールドファンの方に聞くと、「馬場は70年に入るとさらにガクッと力が衰えた」とのこと。時期的にこれが最後の日プロでの名勝負かもしれません。

●猪木が肉薄、そして追放

必然的に「いまの馬場と猪木はどちらが上か」という議論が起こり「人気の馬場、実力の猪木」とする声も高まり、猪木自身も馬場への挑戦を口にするようになります。

1971(昭和46)年

3月、ロスでアントニオ猪木がユナイテッド ナショナル(UN)ヘビー級チャンピオンに。

そして「第13回ワールドリーグ戦」。馬場がV5を果たし、力道山の記録に並んだこの大会で事件が起こります。

準決勝でザ デストロイヤーと両者リングアウトで引き分けに終わり優勝を逃した猪木が、もう1試合の準決勝 馬場vsアブドーラ ザ ブッチャー戦が始まってすぐの控室で、馬場への挑戦をブチ上げます。当時の日本プロレスでは日本人同士の同門対決はタブーとされ、日本人vsガイジンの対戦しかなく、馬場と猪木はリーグ戦でも対戦できない掟でした。

猪木は「同じ団体に2人もチャンピオンがいるのはおかしい。オレもUNチャンピオン。馬場さんのインターヘビーとどちらが強いか戦いたい」と発言しますが、コミッション裁定は「時期尚早」として受け入れられることはありませんでした。

11月、猪木は坂口とのタッグで「第2回NWAタッグリーグ戦」で優勝。猪木は前年の星野とのタッグに続いて二連覇です。

翌日には女優 倍賞美津子さんと「1億円挙式」を挙げ、人気、実力共に馬場に肉薄します。

そして12月。猪木はクーデターを企てた、として日本プロレスを除名、追放となります。

→詳しくはコチラ

馬場も当初は賛同していましたが上田馬之助の密告もあり、猪木とは袂を分かちました。

●全日本プロレス旗揚げへ

猪木を失ったNETは馬場の試合放送を求め、日本プロレスもそれを許します。これに激怒した日本テレビとスポンサーの三菱電機は、馬場に対し独立を持ちかけます。日本テレビは「旗揚げ資金をすべて提供し、馬場がいる間は中継をやめない」という約束で馬場を説得。

●1972(昭和47)年

7月29日、馬場が日本プロレスに辞表を提出。

10月、日本テレビ完全バックアップの下、全日本プロレスリング株式会社を旗揚げするのです。

●猪木による馬場口撃を検証

ここからは、ジャイアント馬場とアントニオ猪木、両者のプロレス観の違いについて掘り下げてみたいと思います。

猪木は新日本プロレスを旗揚げ以降、馬場 全日本プロレスを目の敵に”口撃”し続けました。猪木の口撃材料は「馬場は強くない」「NWAを独占して新日本プロレスを締め出した」そして「力道山の遺志をつぐのはこっちだ」というものでした。

●「馬場は強くない」

それは、馬場のピークが60年代と共に終わっていたからで、事実でしょう。

新弟子時代の馬場と猪木の対戦成績は馬場の16勝0敗。しかしこれはデビューした1960(昭和35)年から馬場が渡米する1963(昭和38)年までの対戦で、新人時代の「格=扱いの差」に過ぎません。

そして馬場と猪木は5歳差で、馬場の選手としての全盛期は64年〜70年頃、猪木の選手としての全盛期は71年から76年頃、でズレているのです。若い方が年寄りに「いまのアンタになら勝てる」というのは当たり前の話。

仮に両者が同じ年齢で、共に全盛期同士の対戦だとすると…

馬場の巨体とスタミナはやはり脅威です。クリーンファイトのプロレスなら、馬場の有利は動かないでしょう。

ただし、勝つためならなにするかわからない、という点で、猪木はコワイのです。

●「NWAを独占して新日本プロレスを締め出した」

馬場のプロレス観は、アメリカ武者修行時代に目の当たりにした、本場アメリカのプロレス ビジネスのあり方です。プロモーターは観客動員できるレスラーを使い、客を集めるレスラーは高額のギャランティをもらい、契約書で各エリアをサーキットしていく、というもの。そしてそのプロモーターの相互協力組織の頂点がNWAでした。

馬場はアメリカでやっていけるだけの実績がありましたが、猪木にはありません。当然各プロモーターに顔が効くのは馬場で、猪木は無名です。そして自らの団体を興した際、馬場には「豪華なガイジンを呼ぶ」という考えしかなく、NWAの権威でしか戦えません。

そう考えると、アメリカで大した実績を残せなかった猪木が悪いのであり、自分が責められる話ではない、というのも頷ける話なのです。

●「力道山の意思をつぐのはこっちだ」

これがもっとも重要なポイントです。

猪木には新間寿氏という有能なスポークスマンがおり、また櫻井康夫さん、村松友視さん、古舘伊知郎アナといった「猪木イズム言語化担当」がいました。彼らの言い分を聞いて育った私は、猪木こそ力道山の怒りのプロレス、プロレスとは闘いでありケンカである、という“イズム”を継承した弟子で、ベルトやガイジンルートだけ継承した馬場はけしからん、という考えを長い間持っていました。

しかし、馬場のアメリカ遠征の話を詳しく知ると、それは一方的な見方である、ということがよくわかります。

馬場は猪木と違って力道山の付け人を経験することなく「通い」の新人時代を過ごし、1年目で海外に出て、そして早くも2年目、アメリカでの商品価値で師匠 力道山を超えていたのです。日本国内では圧倒的カリスマと権力を持つ力道山は、アメリカでは無名でMSGのリングに上がることさえできず、バディ ロジャースから相手にもされません。

また、力道山や猪木の言う“プロレスはケンカだ、闘いだ“という思想は、ワールドワイドからしたら通用しない理屈なのだ、と気づきました。アメリカでそんな主張をしたら、その日から使ってくれるプロモーターはいなくなるでしょう。馬場からしたら、世界のプロレスで力道山と、そして猪木だけがアタマがおかしいのです。これはカール ゴッチ についても同様で、馬場は「アンタらはゴッチをプロレスの神様とか言うが、神様ならテーズじゃないのか」と語っています。世界の常識なら、その通りなのです。

馬場にこの辺りを言語化するブレーンがいなかったのは、不幸としか言いようがありません。菊池孝さん、竹内孝介さんなど”馬場シンパ”のマスコミはいることはいましたが、馬場の思想や哲学を明確に言語化して、世間にPRすることはありませんでした。もっともこれこそが「つまらない」とされる所以なのですが。

●バディ ロジャースとアントニオ猪木

ただ、ひとつだけ馬場の論理に矛盾があるのはバディ ロジャースの評価です。ロジャースは観客動員、人気では他の追随を許さないプロレスの天才ですが、同業者からの評判は最悪です。人間的にもイヤなヤツで、ショットガンのような刺激的なハプニングをやってさっさとほかのテリトリーに移り、去った後はメチャクチャになる、という評価。

馬場の人間性からすると、もっとも忌み嫌うタイプの人間なのです。そう、ロジャースは猪木的なのです。

しかし、新人時代にロジャースに憧れた馬場は、そのスタイルをマネすることなく、あくまで体格を活かしたオーソドックスなスタイルを貫きました。体格的にまるでタイプが違うので当然ではありますが。

しかし、「デカイガイジンと日本人がぶつかりあい、バシャッと汗が飛び散るプロレス。これこそが王道で、奇をてらったり余計なことをする必要はないのだ」という頑固な主義は、長く全日本プロレスを低迷させました。

ロジャースの良さが理解できる馬場ならば、猪木の魅力を誰よりもわかっていたのではないでしょうか。

ある時、馬場は鶴田に対して「オマエには猪木みたいな悲壮感がないんだよ」と言ったといいます。馬場が猪木と既に袂を分かち、徹底して争っていた時期なので周囲は驚いたといいます。

一方で猪木は、アメリカ武者修行中に「オレに馬場みたいな圧倒的な個性があれば」と羨んだかもしれません。「戦争で叩き潰したチビのJAPなのに、オレらよりデッカい化け物がいる」というのが、アメリカ マットを席巻した馬場の商品価値なのです。

そんな馬場の知名度と実績に、猪木はありとあらゆるアイデアと、鍛錬で立ち向かいました。それが昭和の新日本プロレスの面白さなのです。そしてアリと戦うことで、ようやく超えることに成功しました。

「猪木はなんでそんなことまでやるのか?」その答えは「馬場がいたから」だったのです。

そしてそれは逆もまた真なり、で「馬場はなぜそんなに慎重なのか?」の答えは「自分は猪木とは違う、同じに見られたくない」という自制から、でもあり。

合わせ鏡のような両巨頭の対立の歴史。それがまた、昭和プロレスの面白いところなのです。

コメント