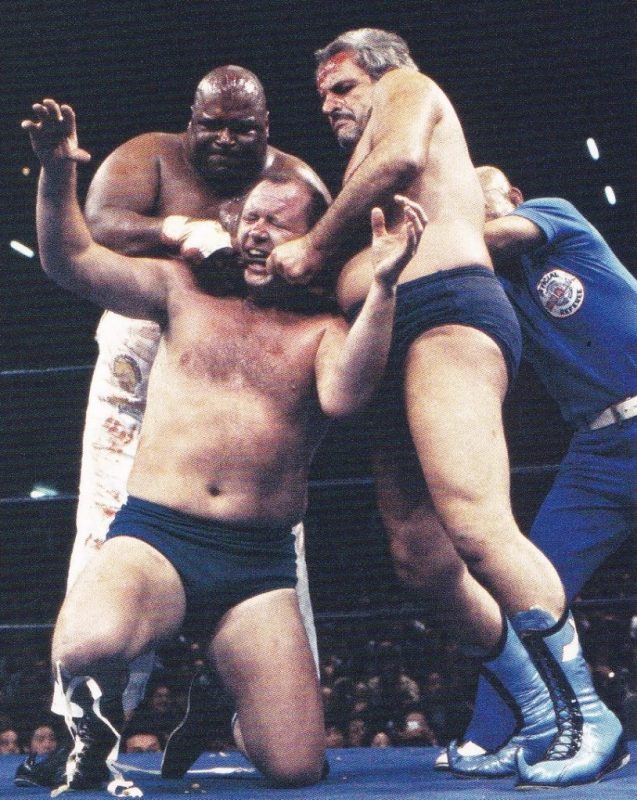

1977年のザ・ファンクスvsブッチャー・シーク。

古くからのプロレスファンなら誰もが知る、もはや説明不要な超・有名な1戦です。そして、当時小学生だった私が最初に「熱狂」し、「プロレスの面白さに目覚めた」、思い出の試合でもあります。

実はこのプロレス史に残る試合が行われることになったきっかけ、その背景には、アントニオ猪木率いる新日本プロレスとの「興行戦争」がありました。

昭和のプロレスは、点ではなく線で見ると、さらに面白い ― そこで今回は、1977年の「オープン・タッグ選手権」について、当時のプロレス界の動きと共に、ご紹介します。

1976「アジア王座」を巡る両団体の駆け引き

1976(昭和51)年。アントニオ猪木がルスカ、アリ、ペールワンと戦い「格闘技世界一決定戦」ロードを駆け抜けて“時代の寵児”となる一方で、新日本プロレスと全日本プロレスの仁義なき興行戦争も、過熱していました。

猪木はルスカを撃破した10日後の2月16日、「アジア・リーグ戦開催」をぶち上げます。

その概要は「7〜8月にかけてアジア各国の団体に呼びかけて『プロレス・アジア・リーグ戦』を開催し、アジア・シングル、アジア・タッグ王者を決定する」というもの。

そして猪木は、「他団体に関してはコミッショナー準備委員会より呼びかけ、リーグ戦で決定した選手権者に対し、3カ月間の期間を設けて優先的に挑戦する権利を認める。全日本よりジャイアント馬場、ジャンボ鶴田両氏、国際よりラッシャー木村、マイティ井上両氏の挑戦を期待する」と、全日本と国際プロレスを“挑発”。

新間寿営業本部長は「新日本主催ではありますが、全日本と国際が賛同して代表選手を派遣してくださり、また興行日程の上でもご協力いただけるならば、3団体共催という形にするのもやぶさかではありません」と、両団体に参加を呼びかけます。

これは前年暮れ、「全日本プロレス・オープン選手権大会」に猪木が参加を呼びかけられたことに対する“仕返し”なのは、誰の目にも明らかでした。

これに対し、ジャイアント馬場も黙ってはいません。既に活動を停止しているものの、「NWAメンバー資格」を有していた日本プロレス・元代表の芳の里を担ぎ出します。

そして猪木の会見から約1カ月後の3月19日、芳の里が渋谷・代官山の旧・日プロ事務所で記者会見を開き、日本プロレスが所有するアジア・シングル&タッグの3本のベルトを並べ「日本プロレスとしては故・力道山先輩の偉業を記念する由緒あるアジア選手権の継続並びに名称復活をNWA本部に要望しておりましたところ、ジャック・アドキッセン(フリッツ・フォン・エリック)会長より、2月29日付をもって許可を得ました。よってアジア・シングル王座は最終保持者の大木金太郎選手、タッグ選手権は最終保持者チームの意思を尊重して、両者に選手権試合開催の許可を与える所存です」と発表。

さらに「3月25日、26日の全日本プロレスの韓国遠征、ソウル特別市文化体育会館2連戦において、復活のタイトルマッチを行う」と宣言したのです。

そして3月25日、アジア選手権保持者の大木金太郎がグレート小鹿を相手に、1972年10月以来、3年5カ月ぶりの防衛戦を行い復活。

アジア・タッグ王座は翌26日、小鹿が大熊との「極道コンビ」で呉大均&洪武雄と王座決定戦を行い、第26代王者になり、こちらも復活しました。

一方の新日本プロレスは、当初の予定通り「アジア・リーグ戦」を強行しますが・・・

当然、全日本も国際プロレスも参加せず。おまけにタイガー・ジェット・シン以外は馴染みのないアジア系選手ばかりで、今一つ盛り上がりに欠ける大会になってしまいます。

(ちなみに新日版アジア王座は、坂口征二を破ったシンが初代王者、シン&ガマ・シンに勝った坂口&ストロング小林が初代タッグ王者になりますが、それぞれシングルは2回、タッグは1回しかタイトルマッチが行われず、81年にはIWGPの世界統一構想に向け、封印されてしまいました)

これを苦々しく感じていた新日本プロレスは、年末に再び“仕掛け”ます。

第二次隅田川決戦で再び「タッグ日本統一」構想が再燃

12月8日、横浜文化体育館でラリー・ヘニング&パット・パターソン相手にストロング小林と保持するNWA北米タッグ王座を防衛した坂口征二が、試合後の会見で「日本にはいろいろなタッグ・チャンピオンがいますが、今こそ統一を真剣に考える時期だと思いますね。いろいろな問題があってシングル統一戦は難しいですが、タッグならできるんじゃないかと思う」と発言。スポーツ紙面を賑やかせます。

翌12月9日。この日は新日本プロレスが蔵前国技館、全日本プロレスが両国日大講堂でビッグマッチを同日開催し、マスコミは「第二次隅田川決戦」と書き立てました。

>日本vs国際プロレスの「第一次隅田川決戦」についてはコチラ

新日は猪木vsルスカの再戦。全日は馬場&鶴田vs大木&ドク、セミにロビンソンvsブッチャーでしたが、2階席に空席の目立つ新日に対し、全日は超満員。この日の興行合戦は(珍しく、というよりこの時だけ?)、全日プロに軍配が上がりました。

そしてジャンボ鶴田との師弟コンビで大木金太郎&キム・ドク(タイガー戸口)からインターナショナル・タッグ王座を奪回した馬場が、前日の坂口発言をどう思うか?との記者の問いに対し「基本的には私も賛成だが、まず、そういう試合を公平に管理し、運営する委員会のような機関を作ってからの話。全日本としては、そういう方向に歩み寄りと努力を重ねることを提言したい」とコメントしました。

1977 馬場が「オープン・タッグ選手権大会」開催を発表

これを受けて新日本プロレスは1977(昭和52)年明け、全日本プロレスと国際プロレスに対し、文書で「統一タッグ戦開催」の申し入れを行います。しかし、両団体はこれを黙殺。またしても話は自然消滅となります。

いつも通り「挑発・挑戦する猪木・新日」「正論をかざして無視する馬場・全日」のパターンかよ・・・と、マスコミもファンもその話題を忘れかけていた頃。ジャイアント馬場が動きます。

9月23日、馬場は「最近、世情に一段と関心が高まりつつあります統一タッグ選手権開催の機運にも鑑み、今大会の趣旨と致したい考えです」と語り、「世界オープン・タッグ選手権大会」の開催を発表!

国際プロレスからラッシャー木村&グレート草津組、重ねてマイティ井上が全日本の高千穂明久(のちのザ・グレート・カブキ)と超党派でタッグを結成し、それぞれ参戦することも発表します。

まさしくこれは、この2年前に「オープン選手権大会」を開催、猪木に参加を呼びかけたのとまったく同じ手法であり、「『オープン』なんだから、ウチだけじゃありませんよ。国際プロレスも出ます。参戦しないなら、猪木・新日は逃げたということですよね(馬場の心の声)」という論調も、まったく同じです。

そして今回も、言い出しっぺの新日本プロレスはこの呼びかけを黙殺したのも、2年前と同じパターンでした。

「暮れの興行とタッグ・シリーズは当たらない」

この頃、日本プロレス界には「暮れの興行とタッグ・シリーズは当たらない」という、力道山時代からのジンクスがありました。

当時の年末(歳末)は何かと商売も暮らしも忙しく、年末年始はあらゆる店も閉まりますので、庶民には興行を観に出かける余裕はありません。

また、タッグ・シリーズとしては日本プロレス時代に1970年から72年まで、「NWAタッグ・リーグ戦」を開催しましたが、興行人気はイマイチでした。

もっともこれは当時の日本テレビとNET(現テレビ朝日)の2局放送のいざこざが絡んでBI砲が解体&即席タッグが多かったことや、「2回総当たり」など勝ち点制が複雑で、わかりにくかったことも理由でした。

そのジンクスも踏まえ、今回の「オープン・タッグ選手権大会」は、全日本プロレスの威信をかけた、また必然性の高いタッグ・チームを招聘する必要がありました。

豪華な出場メンバー

そして、オープン・タッグ選手権にエントリされたのは、以下の顔ぶれです。

外国陣営は

ドリー・ファンクJr.&テリー・ファンクの「元NWA王者コンビ」(アメリカ代表)

アブドーラ・ザ・ブッチャー&ザ・シークの「地上最凶悪コンビ」(アフリカ・中近東代表)

ビル・ロビンソン&ホースト・ホフマンの「欧州最強コンビ」(ヨーロッパ代表)

ザ・デストロイヤー&テキサス・レッドの「覆面最強コンビ」(マスクマン代表)

大木金太郎&キム・ドクの「インター・タッグ王者コンビ」(韓国代表)

そして、迎え撃つ日本陣営は

ジャイアント馬場ジャンボ鶴田の「師弟コンビ」(全日本プロレス代表)

ラッシャー木村&グレート草津の「国際コンビ」(国際プロレス代表)

高千穂明久&マイティ井上の「和製ハイフライヤーズ・コンビ」(全日・国際連合軍)

天龍源一郎&ロッキー羽田の「ハンサム・フレッシュ・コンビ」(推薦出場)

の計9チーム。

「実行委員会が選抜した各エリアの代表」との名目で強豪揃いかつ、即席であってもしっかりとしたテーマがある、豪華な顔触れがそろいました。

天龍はまだデビューしたてでしたが、当時の馬場のマスコミ側ブレーンの一人、森岡理右氏の猛プッシュで、羽田との若手コンビとして大抜擢されました。

なんといっても注目は、当時「犬猿の仲」と言われていたブッチャー&シーク。J・J・ディロン(ジム・デュラン:後のWWE副社長)の仲介でタッグを結成した“地上最凶悪コンビ”が、リーグ戦の台風の目になると予想されました。

また、本大会には「全日本プロレス創立5周年」「優勝賞金1千万円争奪」「史上空前」「世界最強タッグ決定」といったキャッチコピーが添えられました。

開幕戦からテリーとブッチャーの遺恨勃発

こうして1977(昭和52)年12月2日の後楽園ホールで華々しく開幕した「オープン・タッグ選手権」。

関係者の不安をよそに、初日からいきなり大盛り上がりとなります。

その起爆剤は、公式戦である馬場&鶴田vsブッチャー&シークの試合後に、テリー・ファンクとブッチャー&シークに遺恨が勃発したことでした。

そこからも連日、いろいろな「夢の対決」が続いて、会場は何処も満員の盛況。ロビンソンvsブッチャー、鶴田vsホフマン、ドリーvsシーク、テリーvsブッチャーなどなどのシングルマッチも組まれました。

シリーズ天王山、第12戦となる12月12日の大阪府立体育会館では、馬場&鶴田vsザ・ファンクス(時間切れ引き分け)、ブッチャー&シークvsロビンソン&ホフマン(シークがロビンソンからリングアウト勝ち)、大木&ドクvs木村&草津(両者リングアウト)となりました。

大興奮の蔵前最終決戦!

そして12月15日、蔵前国技館で行われた最終戦。

最終試合を残した時点で各チームの勝ち点は

馬場&鶴田13点

ファンクス12点

ブッチャー&シーク12点

となっており、最終試合で、同点2位のファンクスとブッチャー&シークが直接対決を制すれば、そのチームが優勝。リングアウトだと、勝ち点なしのため馬場&鶴田の優勝。時間切れの場合は、上位3チームによる優勝決定巴戦となる展開でした。

シリーズ最終戦。ザ・ファンクスVSブッチャー・シーク組は、前代未聞の大流血戦となりました。

ブッチャーはフォークを使い、テリーの腕をめった刺し。

その後、テリーが消えたリング上でドリーが一人、いたぶられ続けているところに、包帯姿のテリーがビッグ・カンバック!凶悪コンビに“怒りの鉄拳”を浴びせ反撃し、最後はシークのレフェリーへの暴行でファンクスの反則勝ち。最高得点となり、ザ・ファンクスの優勝。

私は当時小学生で、TVのブラウン管(死語)にかじりついて、この試合を見守りました。ブッチャーがフォークでテリーの腕を刺す直前の、実況の倉持アナの「あ!フォークだ!フォークです!」の絶叫は忘れられません。

いくら悪役レスラーとはいえ、ここまでやるの?レフェリーはまったく役立たずだしヒドすぎる!警察は何してるんだ?と本気で憤りました。

「あんだけ散々、反則の限りを尽くしていたのに見て見ぬフリで反則をとらず、最後、自分が攻撃されたら反則負けなの?」という疑問もまた、うっすらと感じはしましたが(笑)。

この試合は、見た目にもわかりやすい善玉vs悪玉の設定に、「フォーク」というこれまた痛みのわかりやすい、プロレスの範疇を超えた刃物という前代未聞の刺激的過ぎる要素が加わり、善玉が負傷・大流血して蹂躙されて圧倒的なピンチを迎え、怒りの反撃から最後は勧善懲悪のハッピー・エンド、さらにはそこに美しき兄弟愛まで加わるという、日本人が好きな物語。

そしてそれを、ガイジン4人が演じた(善玉が日本人ではなくガイジンだった)ことが、真新しさでした。

表彰式ではズタズタになった右腕を包帯で吊るしたテリーが涙を流し、「男のロマンを遺憾なく見せつけています」という倉持アナの実況が、感動を呼びましたが・・・なんとこの試合の放送は、なんと12月24日。

クリスマスのゴールデンタイムのお茶の間に、こんなバイオレンスな映像が流れていたあたり、まさに「何でもアリ」の昭和ですね。

ともかく、これでテリー・ファンクは日本のプロレスファンのハートをがっちり掴み、全日本プロレスはこの後の興行の柱となる(猪木と新日プロに対応しうる)、ドル箱スターを誕生させました。そしてさらにこのシリーズの大成功が、後に全日本プロレスの看板シリーズ、年末の風物詩とも言える「世界最強タッグ決定リーグ戦」へとつながっていくのでした。

その時、アントニオ猪木は

そして結果的に馬場・全日本に金看板である「タッグ・リーグ戦」を誕生させるきっかけを作った、新日本プロレスとアントニオ猪木はこの時、何をしていたのか?

新日本プロレスはこれより遡ること1週間前の12月8日、同じ蔵前国技館で、年内最終戦を迎えていました。そしてそのメインイベントで、アントニオ猪木と一騎打ちを行ったのは・・・「密林男」グレート・アントニオでした。

ご存じの通りこの試合で猪木は、アントニオの顔面を思い切り蹴り上げ、後頭部を踏みつぶし、わずか3分49秒、壮絶なワンサイドのKO劇でアントニオを血祭りにしました。そのあまりに凄惨な展開に、館内とTVの前のプロレスファンは声を失い、猪木の恐ろしさに戦慄。

メンツをズラリと揃え、絢爛豪華なタッグ・リーグ戦を開催した馬場・全日本プロレスと、年老いたキワモノ相手のシングル・マッチで、悪魔のような情念を爆発させた猪木・新日本プロレス。

こうした鮮烈なコントラストもまた、昭和のプロレスの魅力だったのです。

コメント